焦作市互联网举报和辟谣平台

今年的“3·15”晚会

聚焦“共铸诚信 提振消费”主题

曝光了一批消费陷阱和违法侵权行为

卫生巾、纸尿裤残次料被翻新“二次销售”

保水虾仁磷酸盐超标

......

事关民生

引发广大群众热议

其中食品安全尤其受到关注

非法添加、危害健康的食品流入市场

让老百姓惶恐不已

此时

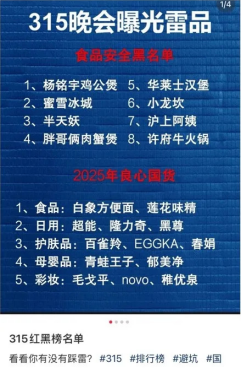

一些社交平台上出现“3·15食品黑名单”

提醒大家“避雷”

这看似贴心的举动

实则是部分自媒体为蹭热点引流

绝大多数与央视“3·15”晚会没有任何关系

这些难辨真假的“谣言”简直是“雪上加霜”

给本就不安的心情又蒙上一层阴影

图源上海辟谣平台

一些上榜“黑名单”的企业,虽然被媒体披露确实存在食品安全问题,但不是央视“3·15”晚会的曝光对象。更重要的是一部分自媒体、营销号将未经查证的内容直接纳入其中,混淆视听,让消费者难以辨别。

此外,食品领域的谣言“不绝于耳”,面对“舌尖危机”,谣言和焦虑齐飞,莫慌!科学打假小课堂来啦。

食品谣言VS真相

01

谣言:泡菜高盐致癌,不应该再吃了?

真相:过于绝对。

泡菜“致癌”主要是因为其腌制过程中产生的亚硝酸盐,过量食用的确可能增加高血压和胃癌风险。但事实上,规范腌制的酸菜,其亚硝酸盐的含量在腌制20天后会显著降低,只要产品符合国家食品安全标准,并合理控制食用量、频次的话,通常不用过于担心。

02

谣言:白色草莓是转基因食品,不能吃?

真相:与转基因无关。

农业专家表示,白色草莓的培育主要依赖于育种技术,利用植物自身的遗传变异来达到改良目的,而非转基因。白色草莓吃起来更甜,但在其他营养价值方面,与普通草莓的区别并不大。

03

谣言:吃黄瓜感觉嘴巴发涩,是因为有农药残留?

真相:并非如此。

黄瓜的苦涩感并不是没有洗干净或农药残留导致的,而是黄瓜本身含有的酚类物质和苦味素导致的。一般来说,越靠近黄瓜尾部,苦味素越多,所以吃的时候就会感觉口感苦涩。

04

谣言:孕妇吃鹅蛋能预防新生儿黄疸?

真相:缺乏科学依据。

新生儿黄疸是由于婴儿体内胆红素代谢不完善引起的,与孕妇饮食关系不大。鹅蛋虽然营养丰富,但并不能影响胎儿的胆红素水平。预防黄疸的关键在于科学喂养和及时就医,而非依赖某种食物。

05

谣言:鱼胆是非常管用的偏方,吃了可以治大病?

真相:干万不要这么做。

很多鱼(包括很多常见食用鱼)的胆都有毒——含有氢氰酸(毒性超砒霜)、鲤醇硫酸酯钠等剧毒物质,加热、泡酒均无法破坏毒性。中毒潜伏期仅0.5~6小时,初期表现为呕吐、腹泻,随后引发多器官衰竭,致死率高。

06

谣言:每天一杯蜂蜜水,能养颜、通便?

真相:并非如此。

蜂蜜的成分75%以上都是葡萄糖和果糖,另外20%以上是水分,仅有0.5%左右的成分可能与促进健康有关。想靠蜂蜜通便、养颜、养生,统统不靠谱。

凝聚多方力量

共守舌尖上的安全

1. 全民皆兵:练就火眼金睛,谣言止于智者

增强理性辨识能力,筑牢认知防线。

l 网民学会多方查证、科学甄别信息,优先关注官方通报(如国家市场监督管理总局、权威媒体),避免被夸张标题误导。

l 不轻易转发未经核实的“黑名单”“毒食品”信息,避免因误传而加剧恐慌。

2. 监管亮剑:天网恢恢,让黑心商家无处遁形

严格执法强化监管,构建全链条防护网。

l 相关部门对重点企业、高风险品类,实施“溯源式监管”。

l 及时公布抽检结果、案件查处进展,肃清谣言传播空间。

3.企业自律:第一责任方,别让良心比食材先过期

落实主体责任,加强内部管理。

l 企业严控生产标准,主动公开检测报告,接受社会各方监督。

l 推动建立食品行业自律联盟,重塑品牌诚信。

4.多方协同:为健康“绿灯”,携手共筑食品安全防线

各方发力畅通渠道,净化舆论生态。

l 市场监管总局已开发“全国食品安全举报系统”,拟5月正式开通,一键举报食品安全违法违规行为和重大风险隐患。

l 社交平台对未核实的食品信息标注“存疑内容”,算法限流、拦截传播,对造谣账号“封号禁言”零容忍;

l 权威媒体与食品安全领域专家联动,破解伪科学并解读真相,扩大正向影响力。

民以食为天,食以安为先

面对食品安全谣言与乱象

【陕西省网络举报中心】提醒您

谣言止于智者,安全始于共治

多一分理性,通过官方渠道查证信息

多一分警惕,对未经核实的“黑名单”不轻信、不传播

让我们携手并肩,用科学知识破除谣言迷雾

共同守护“舌尖上的幸福”